常設展

- トップ

- 常設展

東京・横浜焼

幕末の横浜開港以降、東京や横浜にも新興の窯業地が誕生します。政府は明治5年(1872)、翌年のウィーン万国博覧会への出品物制作のため、東京に博覧会事務局附属磁器製造所(東京錦窯)を設立しました。瀬戸や有田などから素地を取り寄せて上絵付を専門的に行い、瓢池園にも引継がれて東京絵付の中心となります。

井村彦次郎が上絵付工場をもつ陶磁器販売店を横浜に設けたのが先駆けとなり、貿易港の利点を活かす上絵付業が発展しますが、震災や戦災で衰退したため幻の陶磁器と呼ばれています。

隅田焼

文政11年(1828)に尾張の瀬戸で生まれた井上良齋は江戸へ赴き、隅田川沿いの浅草橋場町に瀬戸伝統の登り窯を築いて、明治時代には輸出用の陶磁器を制作します。器面にユニークな造形物を貼り付ける高浮彫の技法で装飾し、釉薬と塗料を巧みに使い分けて彩色された作品が、井上良齋のほか石黒香々や原

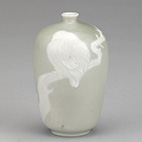

眞 焼

焼

明治3年(1870)、宮川香山(初代)は輸出用陶磁器を制作するため京都から横浜へ移り、翌年に窯を開きます。出身地である京都東山の眞

帝室技芸員に任命された後の作品や、二代香山の釉下彩なども所蔵しております。

九谷焼

九谷焼は江戸時代から生産されてきた陶磁器で、五色の絵具で上絵付けされるのが特徴です。明治時代になると、金彩をふんだんに用いた薩摩様式の加賀薩摩も制作されました。得意とする赤絵細描に金彩を加えた磁器は欧米で人気となり、輸出が飛躍的に伸びていきます。鮮烈な色彩の九谷焼は、海外で「ジャパン・クタニ」と呼ばれて一世を風靡しました。

九谷の上絵付技法は横浜や名古屋へと伝わり、各地の輸出陶磁器の隆盛に大きく貢献します。

瀬戸焼

千年以上にわたる窯業の歴史をもつ瀬戸では、明治時代になると欧米で開催される万国博覧会への出品と評価にともなって、輸出用の磁器生産が活発になります。燈籠やテーブルなどの大物づくりに長けた瀬戸焼は、写実的で瑞々しい染付による絵付とともに、海外で高い評価を受けました。同時に、東京や横浜、名古屋で上絵付けされる白磁の素地も供給しています。また、森村組の専属工場となった窯元や製陶所も多く、直接・間接的に時代の変化を感じ取った、精巧な作品をご覧いただけます。

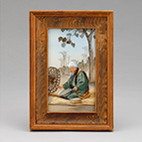

陶板

明治5年(1872)、政府は磁器製造所(東京錦窯)を設け、陶画の改良を掲げます。画工を集めて指導し、日本画の高い技術をもった陶画師が各地で活躍するようになりました。

彼らの画技を存分に発揮できたのが、平坦な磁器製の陶板です。瀬戸がその制作を得意としましたが、特に三代加藤善治は厚さ5ミリほどの長大な磁板を歪みなく焼き上げ、絶賛されました。上絵具を思い通りの色に焼き付けるにも高い技術が必要ですが、退色や変質の少ない絵画として海外で喜ばれました。

セト・ノベルティ

瀬戸の陶磁器製の置物や装飾品、人形はセト・ノベルティと呼ばれ、かつては欧米向け輸出品の花形でした。大正時代の第一次世界大戦によって、アメリカはヨーロッパから輸入できなくなり、瀬戸に発注したことで原型や石膏型づくり、鋳込みによる成型や彩色の技術が発展しました。羽根を一枚ずつ丁寧に形づくった白頭鷲や、しなやかな指先が美しい西洋人形、ノーマン・ロックウェルのイラストを立体表現した置物など、海外で愛されたノベルティをご覧いただけます。

美濃焼

1300年以上の歴史をもつ美濃焼は、東濃から中濃地方にかけての広大なエリアで得られる豊富な資源をもとに、大量生産を図ってきました。特に近世は江戸の需要に応えましたが、美濃国産の「せともの」として一括されていたため、明治維新とともに独自のアイデンティティ「美濃焼」が生まれます。日常使いの身近な器というイメージを払拭しようと制作された、成瀬誠志や加藤五輔といった名工による美術工芸品や、西浦焼の美しい吹き絵の釉下彩をお楽しみいただけます。

オールドノリタケ

明治9年(1876)、海外貿易を志した森村市左衛門が森村組を創業し、弟の豊が苦労を重ねながらニューヨークで陶磁器の販売を始めました。明治時代から戦前までの作品は「オールドノリタケ」と呼ばれ、コレクターの間で高く評価されています。初期には瀬戸焼などの素地に東京や名古屋、京都の専属工場で上絵付けされていましたが、後に名古屋市東区へ集約され、則武の地に自社工場を建てて日本陶器(現・ノリタケ)が誕生しました。

金盛やジュール、盛上、ラスター彩などの技法を駆使し、欧米の人々を唸らせた西洋風の豪華なデザインの技と美を、存分にご堪能いただけます。

コラレン

コラレンとは、白磁の器面に色を付けたカラフルな泥漿でイッチンによる盛上を施し、そこへガラス製ビーズを貼り付けて焼成する、難しい技法です。光が当たる角度によって、ガラスビーズがキラキラとした輝きを放ちます。ざらざらした肌触りが似ていることから、英語で「珊瑚のような」を意味するCoraleneに由来し、コラレンと呼ばれました。その装飾性の高さが人気を集めて明治40年(1907)頃から盛んに輸出され、日米で特許も取得されています。

石目焼

石目焼は、名古屋の七宝職人である竹内忠兵衛が明治22年(1889)に特許を取得した技法で、ざらざらとした釉薬が特徴です。器面にピンクや水色などの背景色を塗り、上絵を描いたところへガラス分を含んだ粉を散布し焼成します。鮫肌のような質感を「石目」と称し、海外ではシャークスキンと呼ばれて人気を集めました。花瓶やティーセットなど、優しげな印象の作品を所蔵しております。

七宝焼

近代七宝は現在の名古屋市中川区で、江戸時代後期に尾張藩士の子・梶常吉が独学で開発したとされています。以降、名古屋と現・あま市七宝町で発展し、慶応3年(1867)のパリ万国博覧会において、緻密で精巧な美しさが人々を魅了しました。その後も内外の博覧会で高い評価を得て、海外に輸出されます。尾張七宝の技術は各地に伝わり、東西の「ナミカワ」として知られる二人の帝室技芸員を生み出しました。尾張七宝を中心に、海外から里帰りした泥七宝や有線七宝、磁胎七宝などをお楽しみいただけます。

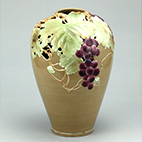

萬古焼

桑名の陶磁器問屋に生まれた沼波弄山が江戸時代中期、現・三重県朝日町に開窯した萬古焼は、作品に「萬古」や「萬古不易」と押印したことから名付けられました。これが古萬古で、弄山の没後に途絶えましたが、天保3年(1832)森有節・千秋兄弟が再興したのが有節萬古です。木型を使う成型や色鮮やかな釉薬が特徴で、明治32年(1899)に四日市が貿易港になると輸出熱が高まり、販路は海外まで拡張されました。萬古焼特有の土味を活かした作品をご覧いただけます。

京焼

京都では、雅やかな文化と精緻な技に培われた品格ある陶磁器がつくられてきましたが、明治維新後は従来の高級陶磁器の購買層を失ってしまいます。三条の粟田口では、錦光山や帯山が京都ならではの美意識で華やかに装飾した「京薩摩」をつくり、その輸出に活路を見出しました。一方、京都にもたらされた西洋式窯業が伝統に新風を吹き込んで最先端技術をリードし、陶磁器の分野で任命された帝室技芸員5人のうち3人が京焼だったことは、技と芸術性の高さを示しているといえます。

出石・自凝・布志名焼

明治9年(1876)に士族授産のため、兵庫県の出石(いずし)で設立された盈進社が精緻な装飾を貼り付けた白磁をつくり、同じく姫路の永世舎でも上絵付や染付による優品がつくられて、輸出されました。自凝(おのころ)焼は日本神話にもとづいた名称で、東京でワグネルが焼いた旭焼を手本に、淡路製陶会社がつくった輸出陶磁器です。神戸港をとりまく各窯業地で、陶磁器が競い合って制作しました。陶磁器に記された銘から、出石焼の素地に京都で、布志名焼の素地に神戸で上絵付けして連携していた様子もわかります。

有田焼

17世紀初頭、日本で初めての磁器生産に成功した有田は、江戸時代からヨーロッパへ輸出し、いち早く西洋人の好みを熟知していました。幕末には佐賀藩が近代化の資金を得ようと窯業や貿易を重視し、商品のブランド化も図られます。明治時代になると、日本初の会社組織である磁器製造会社「香蘭社」をはじめ、「精磁会社」や「深川製磁」などが有田の磁器生産を牽引しました。冴えわたる白磁に、色鮮やかな絵付による豪華絢爛な作品を鑑賞いただけます。

薩摩焼

慶長3年(1598)、朝鮮の陶工たちが薩摩へ渡来して窯を築き、産地を形成しながら京焼などの技術を取り入れて窯業が発展しました。白色土に細かな貫入を生じさせる釉薬を掛けた「白薩摩」は、薩摩藩の御用品として洗練されていきます。金泥を盛り上げる金彩が加わった煌びやかな薩摩焼は、慶應3年(1867)のパリ万国博覧会で高く評価され、「SATSUMA」の名を欧米に広めながら輸出陶磁器の時代を築きました。絢爛豪華な輝きで魅了する、薩摩焼をお楽しみいただけます。

※現在、展示していない作品もございます。